Существует 2 вида клеточной организации: прокариотическая и эукариотическая. Эукариот — это клетка, в которой есть структурно оформленное ядро и мембранные органоиды. Существует несколько гипотез об их происхождении, но большинство ученых биологии склоняются к теории симбиогенеза. Согласно ей, эукариоты появились в результате поглощения мелких прокариот более крупными.

Структура эукариотов и цитоплазмы

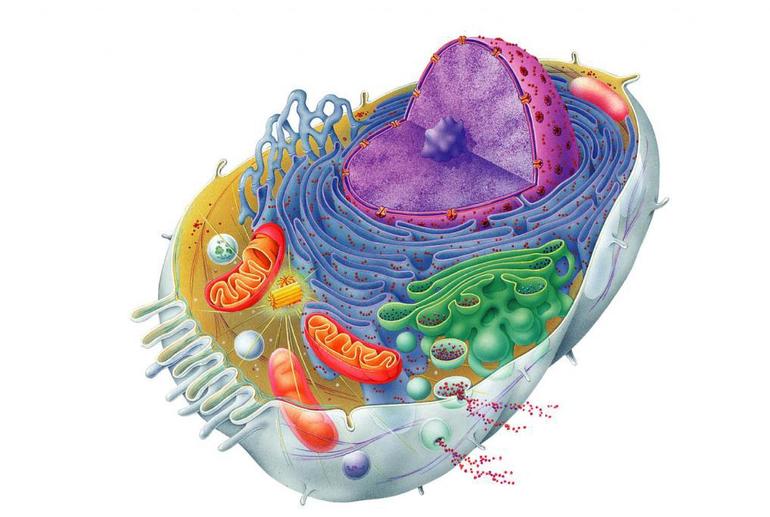

Строение эукариотической клетки включает в себя цитоплазму, где находятся различные органоиды, плазматическую мембрану и ядро. Эукариоты могут входить в состав многоклеточных организмов: растений, животных и грибов либо образовывать одноклеточные организмы (простейшие).

Цитоплазмой называется все внутреннее содержимое клетки, не считая ядра. Она состоит из полужидкой структуры — гиалоплазмы, в которой находятся органоиды или органеллы (являются постоянным содержимым) и включения (временные элементы).

Цитоплазма эукариотов находится в постоянном движении, которое называется циклоз. Если оно прекращается, эукариот погибает.

В цитоплазме происходит объединение компонентов клетки, обеспечивается их взаимодействие; создается среда для протекания биохимических реакций, а так же для функционирования и обитания органелл.

Органеллы клетки

Являются постоянными структурами и находятся в цитоплазме. Некоторые органеллы есть только у растений или животных. К органоидам клетки относятся:

- эндоплазматическая сеть (ЭПС);

- комплекс Гольджи;

- вакуоли;

- лизосомы;

- пластиды;

- митохондрии;

- рибосомы;

- клеточный центр (центросома).

Эндоплазматическая сеть (ЭПС)

Состоит из комплекса мембран и присуща только эукариотам. Выделяют гладкую (агранулярную) и шероховатую (гранулярную) ЭПС. Поверхность гранулярной усыпана рибосомами, из-за этого и возникает шероховатый рисунок. Главной функцией обеих разновидностей ЭПС является синтез и транспортировка веществ. Только шероховатая отвечает за синтез белков, а гладкая — углеводов и жиров. Также в эндоплазматической сети образуется аппарат Гольджи.

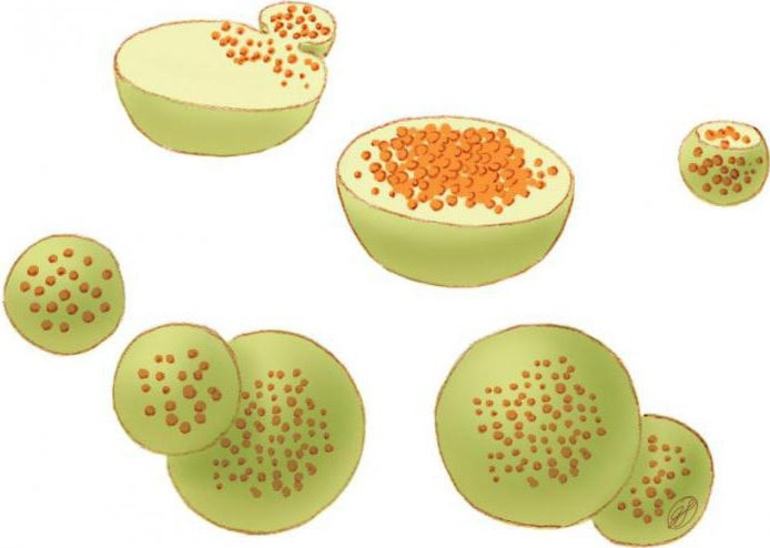

Комплекс Гольджи

Состоит из нескольких своеобразных полостей — мембран, которые называются цистернами. Комплекс Гольджи тесно связан с ЭПС. Вещества через мелкие пузырьки (визикулы) попадают в аппарат, где протекает аккумулирование, изменение, отделение и упаковка поступивших белков, липидов и углеводов.

Лизосомы и вакуоли

Лизосомы относятся к одномембранным органоидам и выглядят как мелкие сосуды, заполненные ферментами. Характерны только для животных. Ферменты расщепляются на ЭПС, проходят через комплекс Гольджи и трансформируются в лизосомы, которые переваривают органические вещества, уничтожают ненужные структуры.

Вакуоли — одномембранные органоиды, которые заполнены смесью органических и неорганических веществ. В растительных клетках существует кластер вакуолей мелкого размера, которые со временем объединяются в одну крупную. В них накапливается и хранится вода, происходит водно-солевой обмен.

Митохондрии, пластиды и рибосомы

Митохондрии — органеллы, которые имеют разную форму. Количество их может варьироваться. Митохондрии осуществляют биосинтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты).

Пластиды — органеллы, которые содержатся только в растениях.

Существует несколько типов: хлоропласты, участвующие в процессе фотосинтеза; лейкопласты — накапливают и сохраняют питательные вещества; хромопласты окрашивают цветы и плоды растений в разные цвета, что привлекает животных-опылителей и распространителей семян.

Рибосомы — немембранные органоиды, которые участвуют в синтезе белка.

Клеточный центр (центросома)

Характерен только для клетки животных; обычно состоит из двух центриолей.

Центриоль — немембранный белковый органоид, представляет собой цилиндр, образованный 9 триплетами микротрубочек. К функциональным особенностям клеточного центра относится формирование веретена деления.

Плазматическая мембрана и её функции

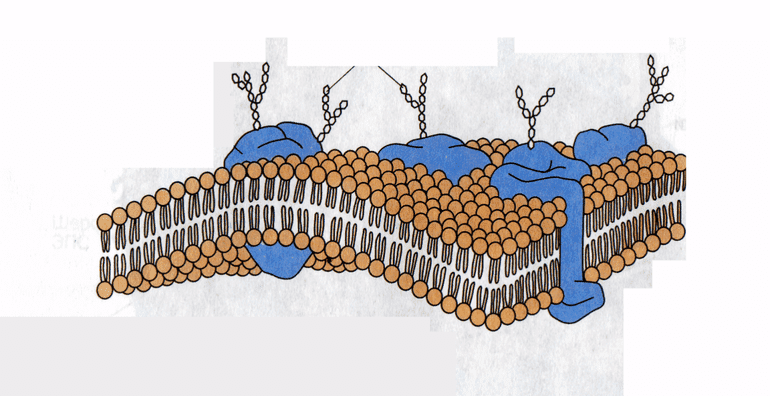

Клеточная мембрана по-другому называется «плазмалемма» или «плазматическая мембрана». Основу составляет двойной слой жиров. Молекула липида состоит из головки, которая является гидрофильной, и гидрофобного хвостика. В результате такого строения хвост не соприкасается с жидкостью, а головки повернуты к ней.

Таким образом формируется парный липидный слой. В нем полярные головки располагаются снаружи и устремлены к внешнему окружению и цитоплазме, а неполярные хвостики повернуты внутрь. Наружный слой конструкции является гидрофильным, при этом внутренняя часть ее гидрофобна.

В состав плазмалеммы входит двойной слой жиров-липидов и 3 вида белков: находящихся на поверхности, погруженных в нее частично и пронизывающих мембрану насквозь. Они присоединяются к головкам липидов или проникают внутрь молекулы и взаимодействуют с хвостиками.

Клеточная мембрана поддерживает целостность клетки, защищая ее от внешней среды. У многоклеточных организмов плазмалемма способствует ассимиляции всего организма. Итак, основные функции клеточной мембраны:

- барьерная — защищает клетку от окружающей среды;

- транспортная — обеспечивает процесс прохождения веществ через плазмалемму;

- регуляторная — осуществляет обмен веществ между клеткой и окружающей средой. Клеточная мембрана обладает выборной проницаемостью: некоторые вещества проникают сквозь нее, а некоторые — нет.

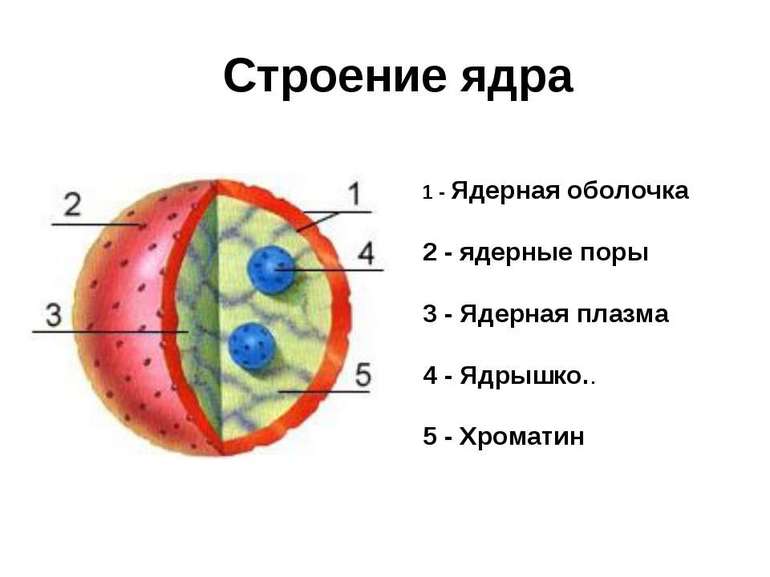

Состав ядра

В состав ядра входят ядрышко, хроматин, ядерный сок. Этим элементом обладают только эукариоты. В этом их главное отличие от прокариот. Как правило, клетки одноядерные, но иногда встречаются многоядерные, возникшие в результате объединения. От цитоплазмы ядро отделяют 2 мембранные стенки, между которыми находится полужидкое вещество. Элемент хранит наследственную информацию и передает ее в процессе митоза, а также контролирует синтез различных белков.

Деление эукариотных клеток происходит посредством митоза — деления материнской клетки на 2, и передачи дочерним родительского генетического кода.

Только половые клетки делятся посредством мейоза. Отличительной чертой мейоза является образование эукариот с новым набором хромосом.